囲碁と将棋を比較する話題はときどき見かける。たとえば「囲碁と将棋はどちらが面白いか?」「囲碁と将棋はどちらが難しいか(奥深いか)?」「囲碁と将棋ではどちらが高尚か?」などなど。

ただ、囲碁も将棋も「2人でプレイする運が絡まないゲーム」である以外に共通点がない。それに、どれもかなり主観的な話なのでそもそも比較はムリ。

その中で「囲碁と将棋のアマ初段はどっちが難しい?」という話は、アマ初段になる難しさなので比較可能だと思う(たとえば初段になるまでの累計練習時間の平均などで比較可能)。自分で見た範囲では「将棋初段>囲碁初段」という意見が多そう(*1)。ただ、人によって適性に違いがあるし、それぞれのアマ初段の定義も案外テキトーなので、結論を出すのは難しい。

なお、「将棋初段>囲碁初段」の根拠として「県代表クラスは、囲碁の場合はアマ六段で、将棋の場合はアマ四段なので、将棋の方が二段分厳しい」という理屈にはムリがある。アマ四段同士なら将棋の方が難しそうだけど、将棋の方が一段ごとの差が大きいので(*2)、その理屈でアマ初段同士を比べるのはたぶんムリ。というか、そもそも囲碁の県代表クラス=アマ六段、将棋の県代表クラス=アマ四段って基準は、今の一般的な感覚からズレているし、、、

囲碁や将棋への相性は人によるので単純な比較はできないけど、自分自身の経験から言うと、一般的な碁会所や将棋道場で初段を名乗れるレベルになるための難易度はそんなに変わらない。自分の場合は、囲碁は中学~高校、大学の囲碁部での活動で上達し、将棋は高校で同級生(将棋部員)に休み時間に教わって上達した。費やした時間は大雑把には見積もれて、初段になるまでに費やした時間に大きな差はなかった。たぶん、どちらも累計で500~700時間程度だと思う。

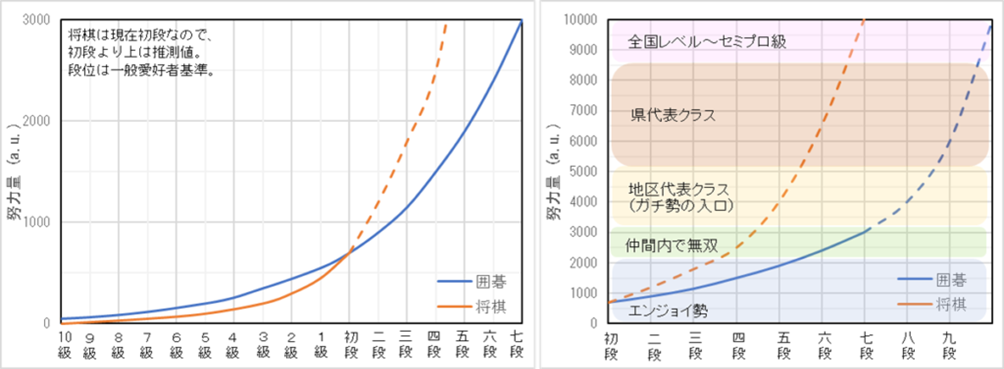

現在は、【囲碁】野狐六段(一般的な碁会所で七段くらい?)、【将棋】将棋ウォーズ10分切負け初段(一般的な将棋道場で初段くらい?)だけど、そこまでの努力量比較は以下のような感じ(*3)。(自分の到達段位までは自分の経験から見積もった値を実線で示し、それ以上の段位は推測値として破線で示した。実線の部分は自分の経験に拠るけど、破線部分はかなり推測が入っている。)

とはいえ、日本棋院の初段認定が甘いのは確かで、その点は少し残念(*4)。もう少しきつめでもいいと思っている。

(*1)「将棋初段>囲碁初段」とか「将棋初段≒囲碁三段」という話は、囲碁経験がない将棋愛好者の意見だと思う(地元や近隣の市の囲碁の会と将棋の会の参加者はほとんど重複していないので、両方有段者という人は少なそう)。ただ、上の図で示したように「強い将棋初段≒弱い囲碁三段」ということならありそう。

(*2)囲碁と将棋の段級位の基準の一つには、

【囲碁】初心者⇒30級、県代表⇒六段

【将棋】初心者⇒10級、県代表⇒四段

というものがある。この通りなら将棋の方が一段の差が大きいことになるし、囲碁と将棋の段級位の到達難易度もどこかで逆転していることになる。「囲碁3級>将棋3級」「将棋三段>囲碁三段」で、1級~初段辺りで逆転していると思う。

(*3)それぞれの練習量は以下のような感じで概算。

【囲碁】中学~高校、大学の囲碁部での活動+家での勉強(手筋、定石)。

【将棋】高校の休み時間での練習+家での勉強(詰将棋、定跡)。

(*4)囲碁(日本棋院)、将棋(日本将棋連盟)の初段の認定基準は以下の通り。

【囲碁】初段認定希望者同士の対戦で2勝2敗すれば初段認定。

【将棋】1級で8連勝or13勝2敗すれば初段へ昇級。初来場の認定時も指し分けた段級位の1段位下で認定される印象。(例) 対2級○⇒対1級○⇒対初段○⇒対二段×⇒対初段×で1級認定。

その他【番外編】 アマチュア囲碁界、将棋界における段級位の役割の微妙な違い

コメント